近日,实验室张东娣教授课题组在CO2电催化还原为HCOOH的研究中取得新进展,研究成果以“Charge-Transport Divergence in Ultrastable Heterometal-OxoClusters Exerting Significant Effect on Photoreactivity”为题发表于国际权威期刊Angew. Chem. Int. Ed.(影响因子:16.1)。

太阳能驱动的催化反应具有能耗低、成本低等优点,在催化化学中被广泛用于合成新的化合物以及实现复杂的转化反应。在光催化反应中,通常采用调控催化位点、提高光吸收性能、提高光生电荷分离与传输能力等方式来提高催化剂的光催化反应活性。然而,光生电荷的传输方向对催化反应活性的影响尚未受到足够关注。尤其对于那些含有不同催化中心的催化剂而言,若光生电荷被传输到非理想的催化位点,可能会导致催化剂未能发挥出预期的活性,从而影响其太阳能利用效率。

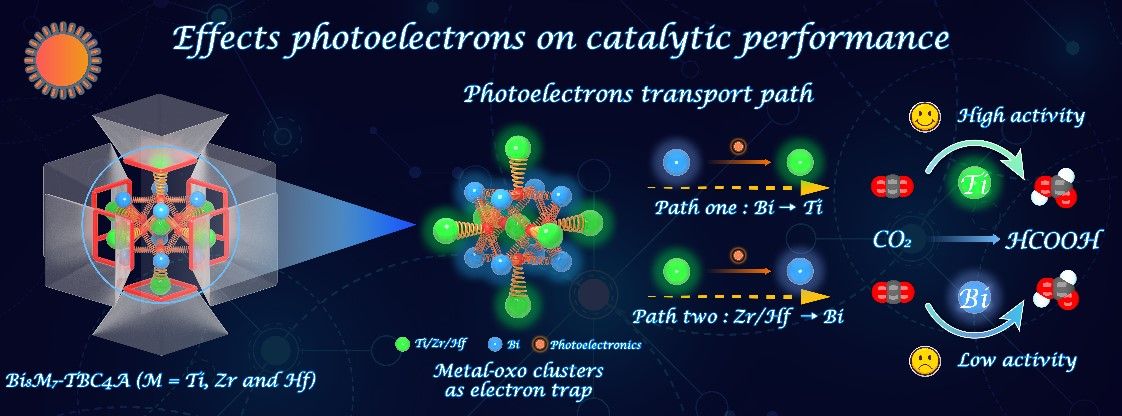

张东娣教授和华南师范大学兰亚乾教授合作设计并成功合成了一种由对叔丁基硫杂杯四芳烃构筑的异金属氧簇Bi8M7-TBC4A(M = Ti、Zr和Hf)。该系列化合物可以作为一类优异的模型体系用于研究光生电子传输到不同的活性位点对于催化反应活性的影响。通过瞬态光电流响应、荧光光谱、阻抗等测试表明,Bi8Ti7-TBC4A具有更高的电荷分离和转移效率。在光催化CO2还原为HCOOH的过程中,Bi8Zr7-TBC4A表现出更为优异的催化活性,分别是Bi8Zr7-TBC4A的两倍以及Bi8Hf7-TBC4A的4倍。原位表征以及理论计算结合表明,Bi8M7-TBC4A中轨道杂化的差异极大地影响了催化剂的能级分布,导致光生电子主要从TBC4A配体转移到高活性的Ti(IV)位,而Bi8Zr7-TBC4A和Bi8Hf7-TBC4A中的光生电荷主要从TBC4A配体迁移到金属Bi位。值得注意的是,Bi8M7-TBC4A中的金属氧簇中心被证明是“电子陷阱”,可以很容易地聚集多电子,从而大大促进催化活性位点的CO2光还原活性。该研究首次建立了一种模型催化剂系统,清晰的验证了光生电荷传输方向对光催化性能的影响。

河南大学为该研究成果第一完成单位,河南大学化学与分子科学学院2019级博士研究生石景文、华南师范大学李宁为论文共同第一作者;张东娣、李润寒、李顺利和兰亚乾为共同通讯作者。该项研究受到国家自然科学基金、河南省优秀青年基金和河南大学特聘教授等项目经费的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202502654

张东娣,博士/教授,河南大学特聘教授,博士生导师,河南省首批优秀青年基金获得者,河南省教育厅学术技术带头人,长期致力于新型金属氧簇化合物的合成及其性能研究,在铌多酸研究中取得了创新性成果,以第一作者/通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Catalysis、Inorg. Chem. Front.、Inorg. Chem.、Chem. Commun. 等国际学术期刊发表SCI论文48篇;主持国家自然科学基金项目3项、获批河南省优秀青年基金项目、河南省高校科技创新人才支持计划等省厅级项目8项;以第一发明人授权国家发明专利6项。目前担任中国稀土学会第七届稀土晶体专业委员会委员,国际期刊Polyoxometalates、Tungsten青年编委。